いつもブログをご覧いただきありがとうございます

この前まで新年がスタートした清々しい気持ちだったのがもう2月も最終日を迎えましたね

時間の流れがとても早いです、、、

明日から3月ということでふと気になったのでとあることについて調べてみました

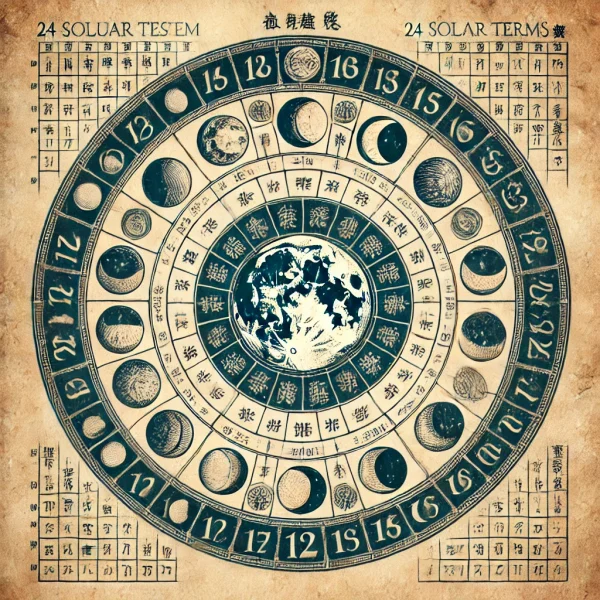

太陰太陽暦ってみなさんご存知ですか?

ちなみに僕はこの名前は知りませんでした笑

旧暦の呼び名の方が馴染みがあるかもしれませんね

現在の日本では太陽暦・グレゴリオ暦という太陽の動きを基準とした暦が使われています

太陽暦が採用されたのは明治5年(1872年)だそうです

それまで使われていた太陰太陽暦は月の動きを基準とした暦だったそうです

ただ月の動きだけだと季節とのずれが出てしまうため太陽の動きも考慮されていたそうです

この太陰太陽暦には種類があり

日本の飛鳥時代に導入された中国式の元嘉暦から始まり

平安時代に導入された中国式の宣明暦、江戸時代に改暦された日本独自の貞享暦

以後約40年おきに宝暦暦、寛政暦、天保暦と変移していったそうです

そして天保暦を最後に太陰太陽暦はその歴史に幕を閉じたそうです

ちなみにこの天保暦が一般的に旧暦と呼ばれているそうです

それぞれについて詳しく話すとさらに長くなりそうなのでまた機会があればお話しします

旧暦には現在の1月や2月といった呼び名ではなく

睦月、如月、弥生、卯月、皐月、水無月

文月、葉月、長月、神無月、霜月、師走

という月の異名があります

それぞれには名前の意味や由来があるのですが

せっかくなので2月と3月をご紹介します

2月は如月(きさらぎ)と呼ばれていました

如月の由来は衣更着という漢字からきているという説が有力だそうです

寒さが厳しく重ね着をする(衣を更に着る)季節という意味があるそうです

他にも

天気が良くなり陽気が更にますので、気更来、息更来

春に向かって草木が生え始めるので生更木

お正月に迎えた春が更に春めいてくるので来更来

という説があるそうです

弥生(いやおい)が変化してやよいになったと言われているそうです

弥はいよいよ、ますます

生は草木が生い茂る

という意味があります

つまり冬が終わって草木が芽吹き生い茂る季節を表しているそうです

他の月にもそれぞれ由来があったためよければみなさんも調べてみてください

誕生月なんか調べてみてもおもしろいですね

本日もブログをご覧いただきありがとうございました